La chiromancie révèle la personnalité d’une personne en interprétant les lignes de la main. On pense que la main gauche reflète ce que le destin nous réserve et que la main droite reflète la façon dont une personne vit sa vie. L’observation de l’entrelacement des lignes et des formes est une expérience extrêmement intéressante. Si vous regardez la main d’un proche et que vous la comparez à la vôtre, vous ne verrez probablement pas de correspondance parfaite. Il est encore plus intéressant de se rendre compte que certains d’entre nous ont quelque chose en commun.

Les lignes qui se croisent

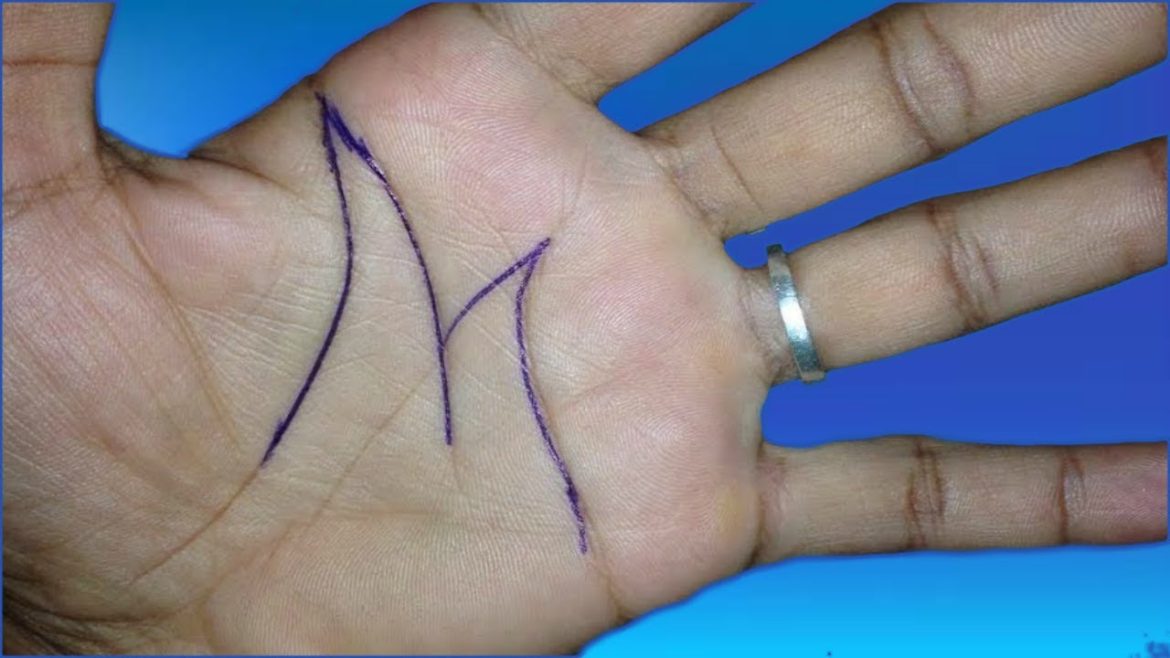

Les principales lignes sur les mains sont la ligne du cœur, la ligne de l’esprit et la ligne de vie. Les deux premières sont presque parallèles et leur longueur peut varier d’une personne à l’autre. La ligne de vie s’enroule autour du pouce et provient le plus souvent de la ligne d’esprit (du moins dans mon cas).

Si l’on s’arrête à l’une des épaules et que l’on trouve une connexion diagonale entre la ligne de l’esprit (tête) et la ligne du cœur, on peut également voir la lettre « m », ce qui est un très bon signe.

Sur la main gauche, au bon endroit, au lieu d’une ligne clairement marquée, j’ai trouvé une grille chaotique. À droite, il y a une ligne du destin, mais elle est trop mince. Certains d’entre vous sont probablement plus chanceux, et la lettre « M » sur l’une de vos mains est peut-être très bien dessinée. Parlons maintenant de la signification de ce signe.

Un symbole particulier

Moderna Palmisti est convaincu que ce signe est vraiment spécial. Si vous avez la lettre « M » sur l’une de vos mains, vous avez très probablement une passion pour les affaires et un sens aigu de l’intuition.

Vous pouvez être considéré comme une personne sincère et vous n’aimez donc pas que l’on vous trompe. Les mensonges n’échappent pas à votre attention, car vous êtes capable de lire le comportement des autres et de capter des signaux non verbaux subtils. On peut donc dire que vous êtes une personne dotée d’un niveau élevé d’intelligence émotionnelle.

Les femmes ont une intuition plus développée.

On pense que les porteurs de la lettre « M » sur la main ont une intuition plus développée que les porteurs masculins de ce signe.

Les deux sexes sont dotés d’une force morale qui leur permet d’opérer les changements nécessaires dans leur vie.

Les chiromanciens conseillent aux porteurs de la lettre « M » de profiter de toutes les opportunités qui s’offrent à eux.

Symbole de réussite

On pense que de nombreux personnages célèbres du passé, y compris des prophètes et de grands hommes politiques, étaient porteurs de ce signe. Chaque fois que vous regardez votre main et que vous voyez la lettre « M », pensez que vous faites partie des chanceux « exceptionnels ».

Vous avez la possibilité d’obtenir tout ce que vous désirez.

Cependant, n’oubliez pas que l’eau ne coule pas sous une pierre couchée. Tout talent ne se transforme en succès qu’au prix d’un travail acharné.